- 新闻稿

- 艺术家

从石到光,又或从光到石

文/冯子杰

在当代艺术中,我们已经很难再找到古典哲学思想的痕迹,而这次徐升以“从石到光”作为起石头雕塑创作的总结,让我看到德国古典哲学家谢林的思想是如何得到当代的艺术阐述。正是谢林提出,从物质到光具有哲学上的连贯性;同样是他提出,雕塑是普遍造型艺术中实在性与观念性的无差别表达。据此,徐升的雕塑逐渐观念化、符号化(从石到光的方向)的同时,也是石头性的观念落地成为此在的雕塑(从光到石)的过程。

在这个双向的思辨过程中,雕塑既保留了其材料的实在性,又呈现了当代艺术的观念性。“从石到光”既是从材料到观念的升华,也是石头本质的回归。

一、石头作为材料

朴素的认知将石头视为空间中的惰性物质,它缺乏形式,等待被塑造。而徐升早已意识到,他的艺术创作要以独特的形式为石头这种寻常的素材赋灵。石头作为素材的生命尚未显现,而艺术家的观念则能够克服材料的惰性;倘若仅仅采用临摹或再现的形式语言,石头就成为了“被束缚的普罗米修斯”,被剥夺了更多的可能性。

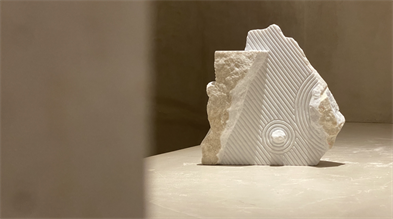

所以,徐升的作品并未追求“形似”,而是以观念赋予材料灵魂。自古希腊传统开始,艺术创作作为创制之所以区别于一般工匠的机械复制,就在于艺术家将自己的观念置入素材之中。《低洼地》是一件颇具代表性的作品,它以汉白玉为材料,作品表面保留了石头的自然痕迹以及人工切割的光滑平面,呈现出自然与人为的共生态。值得注意的是,《低洼地》呈现出徐升对空间多维度的敏锐把握,将低洼地原属平面的空间概念塑造成立方体。如此一来,一方面低洼地被形式化为抽象的几何形式与自然的石头属性的对抗与结合,另一方面抽象的空间概念又被具体化为被置于当前的“这一个”。

石头借助徐升的观念(Vorstellung),化身成低洼地而变得鲜活。之所以用Vorstellung这个德语词,不仅因为它具有一般意义上的“观念”含义,更重要的是,它表达了主体的“表象”(vorstellen)活动,即将某物置于面前(stellen-vor)。在这个意义上,石头与作品借助徐升的观念/表象能力,构建了一种康德式的表象关系——石头是中介,它通过观念被表象为具有艺术生命的个体。

在这种表象关系中,石头被创作成各种同质但不同形态的艺术形式。石头是等待被揭示者,它的每次具现都隐含着某种未知的可能性,如同康德的自在之物一样逃避着观念与形式的捕捉。于是,以石头为材料的艺术呈现总是朝向一个深层的问题:石的本体是什么?

二、材料的本体论

这一问题的出现,与20世纪60年代末的物派艺术的问题意识有相通之处:材料本身是什么?尤其是当我们将这一问题置于当代艺术的观念性语境中进行考察时,我们才能逐步明白为什么材料的语言最终会升华为光。

诚然,当代艺术在某程度上是被观念主宰的艺术,观念的深度决定作品的品质。然而,对雕塑这类造型艺术而言,即使在最大程度上强调观念的统治力,雕塑本身有种无法摆脱的实在性。因此,相比其他艺术形式,当代雕塑面临最为复杂且沉重的使命:雕塑内在具有的对抗观念的实在性,如何在观念的统治下获得合法性。

在这一问题意识的笼罩下,徐升与物派一样,强调材料的存在与物质属性,关注材料的质感与空间表达。在这个基础上,徐升选择更为思辨的创作方向——雕塑能否为物的本体寻找一个相匹配的观念?

《几何与自然》系列正是对材料观念化的极限探索。当自然物抛开其具象的外表,其理性的几何结构的最简洁表达将会呈现为何种样貌;与此相对还有一种自然的剩余,一种无法被彻底抽象的材料的语言,即镶嵌在几何结构中石头的感性本质。以这种感性本质为基底,形式才被表象为脱胎于具象的、更高的东西。这种二元对抗又相融的表达在《栖息》和《撞击》中尤为明显。作品中的石头被清楚区分为人为的抽象形式与自然的石头本身,形式与质料表现为彼此外在,同时又相互否定——形式是人为对质料的抽象,质料是对材料自然本性的回归。与此同时作品中的中介和否定又回到石头本身的同一性,当石头栖息或撞击进入到几何形式之中,几何真正成为石头的本质,同时又在抽象中找回属于石头的肉身。石头在形式-材料、人造-自然的二元性中回归自涉的空间——石头在石头中发生区分,石头又在区分中成为自身。。

《垂直枯山水》同样是对这一问题的回应。枯山水这一题材本身就是一个提示,人为的设计模仿庭院的自然氛围,将观念与无为融合到沙石纹理之中。而《垂直枯山水》更是徐升对枯山水的观念改造:一方面我们不能让观念形式摧毁了材料的本体,另一方面我们始终依赖某种形式来呈现本体。《垂直枯山水》也是以石头塑造石头本身。

既然石头本身即是石头,这种同语反复难道不是故弄玄虚吗?《垂直枯山水》上的石头装饰在双重意义上摆脱这种空洞重复的直接性:它是被人为塑造成石头的质感,看上去就像是镶嵌在人造纹理或平面上的装饰品;另一方面,它又是从石头本身所出,在与机械打磨的平面对比中获得自身的自然属性。这种通过外在中介和自身否定而复归的同一性,将创造与自然生长结合到材料的表达之中;材料获得自身的观念,但这种观念并非来自艺术家的头脑中,而是潜在于其物质性中,等待被挖掘出来。

《栖息》《撞击》《垂直枯山水》中石的塑造与表达,就不再停留在上述的表象关系,而是关乎石的本体论问题。尤其是《栖息》与《撞击》表明石头不是存在于自然中的纯粹的现成物,也不是纯粹的人造物。它们具有存在于其自涉空间中的事件性,它们在空间中发生。

三、从材料到空间

以石头呈现石头的本体论语言,构成了徐升雕塑作品中自涉性的空间语言:雕塑不是填充空间之物,雕塑的本体是空间本身。

谈到空间,我们就不得不谈到野口勇对徐升的影响。这种影响是全方位的,但此处我们最关注的是野口勇的指导性的创作理念“倾听石头,塑造空间”,也就是说,雕塑的实质是塑造空间本身,因此比起物的塑造,野口勇的创作更多时候是在关注空间。无论是公共雕塑的创作,还是雕塑公园的方案,野口勇都很强调将雕塑融入公共空间之中,从而将公共空间塑造成一个“大型雕塑”。

这种作品与空间的对话,甚至人造空间与自然空间的对话,不仅常见于野口勇的创作,也常见于徐升的作品之中。他的《徐园》便是雕塑空间的尝试。“雕塑空间”既是行为,是对空间、气氛的塑造,也是一个场域,是作品与环境结合的有机整体。

此处无意赘述东方园林这一“空间雕塑形式”所蕴含的天人合一的隐喻,而是想要强调,雕塑材料的本体、其生命和脉搏唯有在空间的意义上才得以被把握。正如亚里士多德讨论有机体:如果我们要讨论一条真正的手臂,那么必须将它置于健康的人体中来考察;如果将手臂切除下来单独考察,那手臂就只剩下单纯的符号意义,实际上只是没有灵魂的烂肉。

雕塑与空间环境的关系亦可作如此类比,这不仅意味着雕塑要被放置在空间中成为景观的一部分,更是意味着雕塑在这种置入中,自身也提升为空间本身,正如手臂在置入身体系统中时就不再是僵死的肉块,而是同样成为有机组织。简而言之,在作品与空间的对话中,徐升找到了雕塑语言的上升脉络:作品作为景观的一个部分,它在与景观的交互中将自身从物性提升为空间性,从而将每一次对作品的雕塑提升为空间语言的自身表达。

徐升曾经做过的尺寸较小的《垂直枯山水》作品,既可以被视为景观中的一件摆设,也可以被视为日本枯山水庭院概念在小型物中的空间表达。《垂直枯山水》取消了大面积的、平面的空间表达,而是将庭院的空间概念浓缩并在垂直维度上延伸为一个独立自足的空间,原本空的、起容纳作用的建筑空间被石的厚重感所填充,空间以实体的形式持存,并始终通过雕塑语言的隐喻保留了建筑空间的透明性。

《游戏山》也是致敬野口勇的雕塑作品,它关注的依然是雕塑的艺术功能与其在公共空间中的使用功能的关系问题。与此相关的还有徐升在展览《非居住,非观看,非建造》的主题,这些将雕塑与建筑边界问题的模糊与否定辩证法的应用,都让雕塑的空间本体的问题得以更具体地浮现。《游戏山》的语言已经趋向于符号化,它是雕塑与游戏设施之间模糊边界的象征性产物——当大型的滑梯作为某种既可被观看又可被使用的存在时,雕塑的内生性空间便被符号化的艺术表达揭示出来。

四、升华为光

当雕塑的语言从材料的本体论过渡到雕塑的空间性与透明性,从石到光就进入到最终环节。这种升华体现在徐升近几年创作的几件具有代表性的作品——大型的《垂直枯山水》和《山谷漫游指南》。

与过去同样以石头为材料的雕塑相比,直观上最大的不同就是体量的大小。大型雕塑能够以最直接的方式宣示空间的存在,而不是以隐喻的方式以小见大。当大型的《垂直枯山水》置于观者面前,那种迎面而来的压迫感与存在感较小型作品所隐喻的观念中的空间性实体化。大型作品所特有的包容性将实在与观念一并雕刻在石头之中,从石到光不是再度将石头的材料性还原为抽象的观念性,而是将光实体化为此在(不仅是“在此”,而且是海德格尔意义上的时间性的存在)的石头。就此而言,从石到光同时蕴含着相反方向的叙事,即从光到石的路径,观念以材料的方式成为此在,石头性就是石头本身。

“石头性是石头本身”是雕塑内在同一性的表达。由此,石头与空间不再是通过材料被表象出来的观念,不是被艺术家置于面前的产物;观念是自身呈现,是Darstellung,是存在于此(stellen-dar)的自身肯定,同时也是最为实在的材料本身。

这种反向叙事在《山谷漫游指南》中得到发挥。过去我曾经就这一作品写过文章《雕塑是指向自身的指南》,当中的核心思想就是石头的观念性就被包裹在石头之中,徐升扒开石头的部分“表皮”发现石头的本质,石头的自然属性与观念性以这种皮肉相连的方式一道呈现——雕塑(石头)本身即是观念性,即是指向自身的指南。

与这种叙事相匹配,徐升找到一种新的创作方式,即找到石头内生性的语言。比起将石头塑造成符合徐升所设计的样子,徐升如今是为每一块偶然遭遇的石头设计专属于它的独一无二的艺术表达。我们也能由此看到徐升作品中的观念,与机械时代的抽象观念的区别之处:前者的观念性同时也是最实在的具体性,而后者只是可以被无限复制的缺乏灵气的工业产物。

在这个过程中,艺术家更接近倾听者的角色,要听从石头内在的声音让石头将自身孕育出来。这种内生性的生长脉络才是从石到光的真正意涵——不是艺术家将石头打造成光,而是在徐升的雕塑语言中,石头本身升华为光;与此同时,光降临到石头之中,石头的观念得以现实地伫立在大地之上。